从 “小白” 到 “驱动人”:Linux 设备驱动开发那些事儿

目录

一、设备驱动:软硬件之间的 “翻译官”

1.1 它到底在 “驱动” 什么?

1.2 没有它,世界会怎样?

二、从 “裸奔” 到 “有组织”:设备驱动的进化史

2.1 误操作系统:驱动 “一人挑大梁”

2.2 有操作系统:驱动 “归队” 协作

三、Linux 设备驱动:嵌入式开发的 “顶流”

3.1 为什么是 Linux?

3.2 Linux 设备的 “三大门派”

3.3 Linux 驱动与软硬件系统的 “朋友圈”

3.4 开发 Linux 驱动:这些坑你必须知道

四、实战案例:从0到1编写LED驱动

4.1 硬件原理图分析

4.2 驱动代码实现

4.3 用户空间测试

五、未来:Linux 驱动的 “星辰大海”

六、总结

周末在家用蓝牙键盘敲字时,突然想到一个问题:键盘明明是硬件,系统是怎么知道我按了哪个键的?手机充电时,屏幕弹出 “快速充电” 提示,又是谁在背后 “翻译” 了充电器的信号?这些看似稀松平常的操作,背后都藏着一个关键角色 ——设备驱动程序。

作为连接软硬件的 “翻译官”,设备驱动可能是普通用户最陌生的 “熟悉人”。今天咱们就从最基础的概念开始,聊聊设备驱动的前世今生,重点拆解 Linux 设备驱动开发的那些门道。

一、设备驱动:软硬件之间的 “翻译官”

1.1 它到底在 “驱动” 什么?

简单来说,设备驱动是一段运行在操作系统内核中的程序,核心任务是让硬件 “听得懂” 软件的指令,让软件 “读得懂” 硬件的反馈。

举个生活化的例子:你用电脑打字时,按下键盘上的 “a” 键,键盘内部的电路会生成一个电信号(比如 5V 高电平)。但这个电信号对操作系统来说就是一串无意义的数字,这时候键盘驱动就登场了 —— 它知道 “5V 对应 a 键”,于是把电信号翻译成 ASCII 码 “97”,操作系统拿到这个数字后,才会在文档里显示 “a”。

再比如你给手机充电,充电器会通过 USB 接口发送 “我是 5V/3A 快充头” 的信息,充电管理芯片驱动会把这个信息解析成系统能识别的协议(比如 PD、QC),然后通知系统调整充电策略,屏幕才会弹出 “快充已开启” 的提示。

1.2 没有它,世界会怎样?

假设电脑里没有显卡驱动,你可能会遇到这些糟心事:

- 屏幕分辨率只能用最原始的 640x480,字体模糊到像打码;

- 看视频时画面卡顿,因为驱动没优化解码算法;

- 玩游戏时直接黑屏,因为显卡无法理解游戏发送的 3D 渲染指令。

更严重的是,如果没有硬盘驱动,系统根本找不到存储的数据 —— 硬盘的磁头怎么移动、扇区怎么寻址,这些细节都需要驱动来 “指挥”。可以说,没有驱动,硬件就是一堆不会说话的电子元件,软件也成了 “聋子” 和 “哑巴”。

二、从 “裸奔” 到 “有组织”:设备驱动的进化史

2.1 误操作系统:驱动 “一人挑大梁”

在嵌入式开发早期,很多设备是 “裸机运行” 的 —— 没有操作系统,程序直接跑在 CPU 上。这时候的驱动开发更像 “全栈工程师”:既要管硬件寄存器操作,又要处理业务逻辑。

比如做一个智能灯泡,用 51 单片机控制 LED:

- 首先得配置 GPIO 引脚(通用输入输出口)的寄存器,设置为输出模式;

- 然后写代码控制引脚的高低电平(高电平亮,低电平灭);

- 还要处理按键输入,检测用户是否按下开关;

- 甚至得自己实现 “软定时器”,让灯泡支持闪烁功能。

这种模式下,驱动和业务逻辑完全绑定,代码复用性极差。如果换一款不同型号的单片机(比如从 STC89C52 换成 STM32),GPIO 寄存器的地址和配置方式可能完全不同,几乎要重写整个驱动。

2.2 有操作系统:驱动 “归队” 协作

随着嵌入式设备功能越来越复杂(比如智能手机需要同时处理触控、摄像头、Wi-Fi 等),裸机开发的局限性越来越明显:

- 硬件资源(CPU、内存)需要高效调度,否则多个任务会 “打架”;

- 不同硬件的驱动代码需要隔离,避免某个驱动崩溃导致整个系统死机;

- 开发者希望 “一次编写,多处运行”,减少重复劳动。

这时候操作系统(比如 Linux、Android)就登场了。操作系统就像一个 “大管家”,把驱动从业务逻辑中解放出来,让它们专注做一件事:和硬件 “对话”。

比如在 Linux 系统中,驱动只需要负责:

- 初始化硬件(比如配置摄像头的 I2C 寄存器);

- 处理硬件中断(比如收到传感器数据时触发中断);

- 提供统一的接口给上层应用(比如应用调用

read()函数就能获取传感器数据)。

而任务调度、内存管理、文件系统这些 “杂活”,都由操作系统内核处理。驱动开发者终于可以 “术业有专攻” 了。

三、Linux 设备驱动:嵌入式开发的 “顶流”

3.1 为什么是 Linux?

在嵌入式领域,Linux 能成为 “顶流” 驱动开发平台,主要靠三个优势:

- 开源免费:驱动开发者可以直接查看内核源码,遇到问题能 “追根溯源”;

- 生态强大:从手机(Android 基于 Linux)到路由器(OpenWrt),从智能电视到工业控制器,几乎覆盖所有嵌入式场景;

- 接口统一:不管是 ARM、x86 还是 RISC-V 架构的 CPU,Linux 都提供了标准化的驱动开发框架(比如字符设备、块设备接口)。

3.2 Linux 设备的 “三大门派”

Linux 把硬件设备分成了三大类,就像武侠小说里的 “少林、武当、峨眉”,各有各的套路:

①字符设备:按 “字节流” 出牌

字符设备(Character Device)是最常见的一类设备,特点是数据传输以字节为单位,没有固定的块结构。常见的键盘、鼠标、串口、传感器(如温湿度传感器)都属于这类。

举个例子,用串口调试助手发送 “Hello”,驱动会把数据拆成’H’、’e’、’l’、’l’、’o’逐个发送,接收方也是逐个字节读取。

字符设备的核心是cdev结构体(字符设备描述符),驱动需要实现file_operations结构体中的函数(比如open、read、write),这些函数就是上层应用和硬件交互的 “桥梁”。

// 典型的字符设备file_operations实现

static struct file_operations led_fops = {

.owner = THIS_MODULE,

.open = led_open,

.release = led_release,

.write = led_write,

};②块设备:按 “块” 出牌的 “大力士”

块设备(Block Device)的特点是数据传输以块为单位(通常是 512 字节、4KB 等),支持随机访问。最典型的就是硬盘、U 盘、SSD(固态硬盘)。

为什么需要块设备?想象一下,如果硬盘按字节读写,每次读一个字节都要移动磁头,效率会低到无法接受。块设备驱动会把多个字节打包成块,一次性读写,大幅提升速度。

块设备的核心是gendisk结构体(通用磁盘描述符),驱动需要处理 “请求队列”(比如把多个读请求合并,减少磁头移动次数)。Linux 内核还提供了blk-mq(多队列块设备框架),专门优化 SSD 这种高速设备的并发性能。

③网络设备:玩 “数据包” 的 “通信专家”

网络设备(Network Device)和前两类不同,它不直接提供read/write接口,而是专注于数据包的收发。常见的网卡、Wi-Fi 模块、蓝牙模块都属于这类。

网络设备驱动的核心是net_device结构体(网络设备描述符),驱动需要实现ndo_start_xmit(发送数据包)和中断处理函数(接收数据包)。Linux 内核还提供了netdev子系统,负责数据包的分片、路由、协议栈处理(比如 TCP/IP)。

3.3 Linux 驱动与软硬件系统的 “朋友圈”

要理解 Linux 驱动的位置,可以想象一个 “三层金字塔”:

- 顶层:应用程序(比如浏览器、音乐播放器);

- 中层:操作系统内核(包括进程调度、内存管理、文件系统);

- 底层:硬件(CPU、内存、外设)。

驱动就 “卡” 在中层和底层之间:

- 对上,通过系统调用(如

open()、ioctl())向内核提供接口,内核再把这些接口暴露给应用程序; - 对下,直接操作硬件寄存器(比如通过

ioremap()映射物理地址),处理硬件中断(比如设置中断服务函数 ISR)。

3.4 开发 Linux 驱动:这些坑你必须知道

①重点:内核 API 的 “分寸感”

Linux 内核是一个 “精密仪器”,驱动开发时必须严格遵守内核的 API 规范,否则容易 “翻车”:

- 不能使用标准 C 库:内核空间没有

malloc、printf这些函数,得用kmalloc(内核内存分配)、printk(内核打印)替代; - 谨慎使用全局变量:多个进程可能同时访问驱动,全局变量必须用互斥锁(

mutex)、自旋锁(spinlock)保护,否则会导致竞态条件(比如两个进程同时修改同一个寄存器); - 注意内存屏障:ARM、RISC-V 等 CPU 可能会对指令重排序,访问硬件寄存器时需要用

mb()、rmb()等内存屏障保证顺序。

②难点:调试 “大海捞针”

驱动运行在内核空间(最高特权级),一旦崩溃可能直接导致系统死机,调试难度比应用程序高几个量级:

- 打印调试受限:

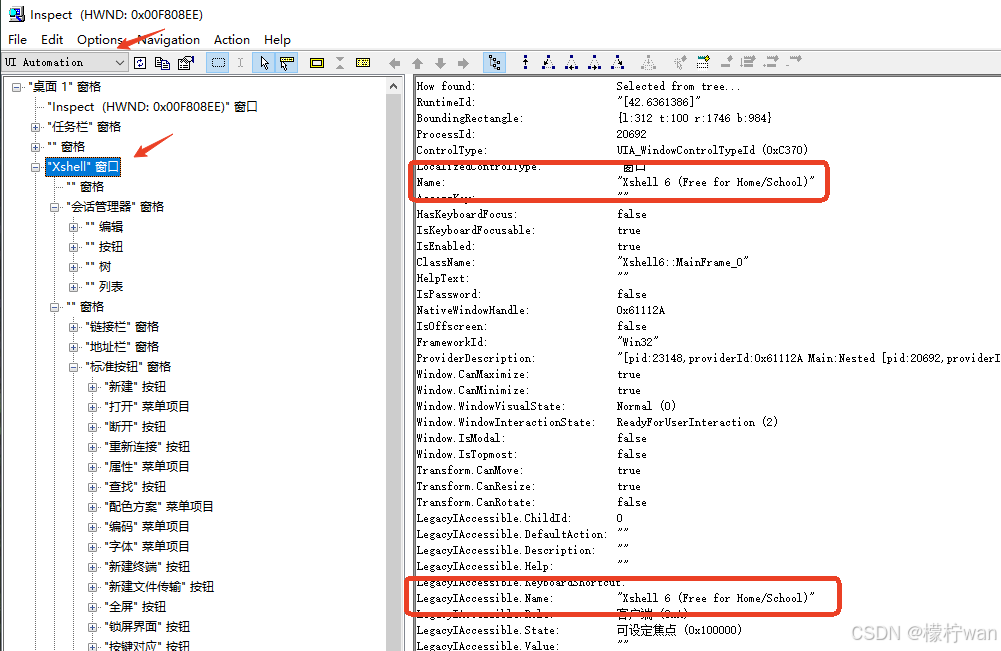

printk的日志可能被内核缓冲,需要用dmesg命令查看,而且高频打印会影响驱动性能; - 工具少且复杂:虽然有

kgdb(内核调试器)、SystemTap(动态跟踪),但配置起来需要修改内核,对新手极不友好; - 硬件问题难复现:有时候驱动崩溃是因为硬件时序不对(比如 SPI 设备的 CS 信号没拉低就开始传输),需要用逻辑分析仪抓信号才能定位。

③挑战:兼容性的 “修罗场”

不同硬件厂商的芯片可能有细微差异(比如寄存器地址不同、中断触发方式不同),驱动需要做大量的兼容性处理:

- 设备树(Device Tree)的妙用:Linux 通过设备树描述硬件信息(比如 GPIO 引脚、I2C 地址),驱动可以通过设备树动态获取硬件参数,避免硬编码;

- 版本适配:内核版本升级时,驱动 API 可能变化(比如

platform_driver的注册方式从platform_driver_register改为module_platform_driver),需要及时调整代码; - 厂商私有协议:有些硬件(比如特定型号的摄像头)使用私有通信协议,驱动需要反向解析协议文档,甚至和厂商 “斗智斗勇” 要规格书。

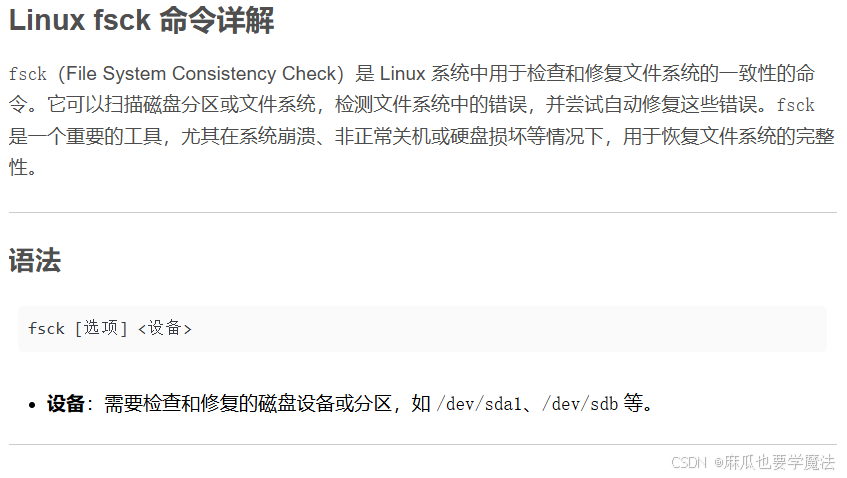

四、实战案例:从0到1编写LED驱动

4.1 硬件原理图分析

CPU GPIO12 -----> LED阳极

|

GND4.2 驱动代码实现

#include

#include

static int led_gpio = 12;

static ssize_t led_write(struct file *file, const char __user *buf,

size_t count, loff_t *pos)

{

char val;

if (copy_from_user(&val, buf, 1))

return -EFAULT;

gpio_set_value(led_gpio, val - '0');

return 1;

}

static const struct file_operations fops = {

.owner = THIS_MODULE,

.write = led_write,

};

static int __init led_init(void)

{

int ret;

ret = gpio_request(led_gpio, "led-ctrl");

if (ret) return ret;

gpio_direction_output(led_gpio, 0);

register_chrdev(0, "myled", &fops);

return 0;

}

module_init(led_init); 4.3 用户空间测试

# 加载驱动

insmod myled.ko

# 创建设备节点

mknod /dev/myled c $(awk '$2=="myled" {print $1}' /proc/devices) 0

# 控制LED

echo 1 > /dev/myled # 点亮

echo 0 > /dev/myled # 熄灭五、未来:Linux 驱动的 “星辰大海”

随着物联网(IoT)、边缘计算的兴起,Linux 驱动开发正迎来新的挑战和机遇:

- 实时性需求:工业控制、自动驾驶等场景需要驱动具备微秒级响应,Linux 的 PREEMPT_RT 补丁(实时性改造)成了新热点;

- 低功耗优化:物联网设备靠电池供电,驱动需要精细控制硬件的睡眠 / 唤醒状态(比如关闭未使用的外设时钟);

- 异构计算支持:GPU、NPU 等加速芯片越来越普及,驱动需要协调 CPU 和这些 “协处理器” 的任务分配。

六、总结

从裸机开发的 “单打独斗” 到 Linux 驱动的 “团队协作”,设备驱动的进化史其实就是一部软硬件协同发展的缩影。对于开发者来说,Linux 驱动开发既是 “技术活”,也是 “耐心活”—— 既要懂硬件寄存器的 “01 世界”,又要理解内核调度的 “人情世故”。

下次用手机拍照时,不妨想想背后的摄像头驱动:它可能正在处理百万像素的数据流,协调 ISP(图像信号处理器)的运算,还要保证预览画面的流畅。正是这些 “看不见的代码”,让我们的数字生活如此丝滑。